会長&スタッフブログ

2025.09.18

ポーランド・チェコ産業視察研修(2025年8月)

さて、今年9月ですが、毎度お世話になっている大阪府工業協会様の海外産業視察に参加してまいりました。

今回の視察先は中央ヨーロッパの「ポーランド」と「チェコ」でございます。

百聞は一見に如かずというわけで気合を入れて行ってまいりました。

今回も各国で見てきた現地の様子をお届けします。

視察中にちょっとした事件などもありましたので、それらを含めた「珍視察記」として楽しんでいただければと思います。

今回の訪問先は

ポーランド・クラクフ

・ニデックモーターズ&アクチュエーターズ ポーランド 様

・コマツ マイニング ポーランド 様

チェコ・プラハ

・パナソニックHVAC チェコ工場 様

・ダイキン インダストリーズ チェコ工場 様

・シュコダ オート 様

訪問順

ご案内いただきありがとうございました。

まずは各国の基本情報から。

●ポーランド共和国

首都 ワルシャワ

人口 約3800万人

国土面積は九州を除いた日本の面積と同等

言語はポーランド語

時差は-7時間(現在サマータイム実施中)

通貨はズロチ(円換算は×約50円)

今回行った「クラクフ」はワルシャワに続く第二の都市です。クラクフが首都だった時代もあります。

●チェコ共和国

首都 プラハ

人口 約1070万人

国土面積は日本の北海道とほぼ同じ

言語はチェコ語

時差は-7時間(現在サマータイム実施中)

通貨はコルナ(円換算は×約7円)

1918年から1992年まで「チェコスロバキア」という国でしたが、その後チェコとスロバキアに分割、今に至ります。

大国ソビエトの衛星国として社会主義の荒波に身を任せる時代もありましたが、ずっとそれ以前の中世からとにかく国の体系が大きく変わり続けてきた歴史があります。

資本主義体制に代わってからのここ30年の経済成長は目ざましく、両国とも国内産業の伸びしろは未知数です。

地理的にもヨーロッパの中心に位置するので、周辺各国とも接触しやすいという点は有利と言えるでしょう。

・水事情、食事

意外かと思われるかもしれませんがどちらの国も水道水がそのまま飲めます。

ただ、周辺国含めヨーロッパの水は基本的には硬水で、普段から軟水で生活している我々日本人にとっては無害とはいえ「おなかにやさしくない水」だと言えるかもしれません。

たしかに本視察中に数回、謎の腹痛に見舞われることがありました。

現地市販のミネラルウォーターはある程度ミネラルが調整されていますので、基本的に飲み水はミネラルウォーターを買うのが無難です。

「水文化」の違いといえば、こちらの国々には「炭酸入りの水」という文化があります。

食事中に飲む「味のない炭酸水」というものです。

ここ10年程の間にわが日本でも「ウィルキンソン」に代表されるような無味の炭酸水が普及してきましたが、中央ヨーロッパでははるか昔から現地食卓に根付いています。

われわれ日本人にはまだまだ馴染みがないので、例えば現地のスーパーマーケットで水のペットボトルを買ったら実は炭酸水=GAZOWANAでした、というオチは初日に出くわす代表的な「トラブル」かもしれません。

見分け方にはコツがありましてポーランド語で「いいえ・NO」は「nie(ニェ)」と発音しますので、ペットボトルのラベルにGAZOWANAではなく、「n」から始まるNIE GAZOWANAの表記があればそれは「no炭酸水」ということになります。

チェコも言語は似ていて「いいえ」は「ne(ネ)」なので、「n」から始まる水を買えばとりあえずは大丈夫です。(テキトー)

メインの肉に関しては豚、牛、鶏(七面鳥)とバリエーション豊富で宗教的なことが絡むことはなく、このあたりは日本人と感覚の差はありません。

あと、日本人のご飯(白飯)にあたる食べ物はジャガイモのようです。

味つけに関してはこってりではなく、さっぱりのイメージが強いです。

健康的かどうかはわかりませんが、歩いている人を見てもファットな人はあまりいないので脂質、炭水化物等、カロリー的にも問題ない食事なのだと思います。

(むしろ若い人は細い人がかなり多い)

・物価・所得事情

物価に関してはポーランドとチェコを比べた場合、チェコのほうがやや高いように感じます。

なんとなくのイメージですが、日本の物価に比べてチェコのほうが1割ほど安い感じです。

今回、チェコのダイキン様でお伺いした所得事情ですと、ワーカーさんの月のサラリーが3万コルナ(新人)~5万コルナ位(現場管理者)とのことです。

×7で「円」にしますと21万円~35万円になります。

一人当たりのGDPで見ましても日本37,144ドルに対してチェコ31,707ドル

一方、ポーランドでの現地所得事情はお聞きすることができませんでしたが、チェコ人よりポーランド人のほうが勤勉で忍耐強いというイメージです。

実際の現場でもポーランド人のほうが寡黙でテキパキと働いていた感じがします。

ポーランドの所得もあと数年で日本を上回るような気がしますが・・どうなるでしょうか。

ヨーロッパの所得事情の基本は西(ドイツやフランス方面)の方が賃金が高く、今回のチェコやポーランド等、東方面がまだまだそれに追いついていないというのが現状です。

なので各企業がヨーロッパ進出を考えた場合、最初の足掛かりとしてはまずは東方面の国に工場を建ててコストを抑え、少しづつ西に進出していくという動きが基本になってきます。

・治安

ポーランド(クラクフ)、チェコ(プラハ)の治安はとても良いです。

夜12時を過ぎても広場にあるバーがにぎわっていたりと、雰囲気も最高によく、治安が悪い地域でこれをするのは100%不可能です。

チェコの失業率は3%とヨーロッパ屈指の低さで、安定した雇用がその治安を維持しているといっても過言ではありません。

ロシア・ウクライナ戦争によって2022年以降、両国政府が大量のウクライナ人難民を受け入れたとのことですが、今日フランスやイギリスが直面しているアラブ、アフリカ系の「難民」とは根本的に性質が違います。

ウクライナ人自身がその国に溶け込もうと努力しているのはもちろんありますが、それぞれの文化、言葉が似ているため受け入れ側とウクライナ人でなんとなくのコミュニケーションが取れているのが大きいと思います。

ちなみにダイキン様(チェコ)でのワーカーさんの国籍比率はチェコ人3割、ウクライナ人3割、その他がブルガリア人、スロバキア人などで構成されている超多国籍現場です。

これだけの国籍があって「言葉が何となく似ていて多少のコミュニケーションが取れる」というのはすごいですね。(土佐弁vs津軽弁みたいな感じですかね)

あと、チェコ人は無宗教の人が多く一番多いカトリックですら全人口の20%もいません。

これは旧共産時代に教会に行くことを禁止されていたために、チェコ人から宗教にすがる気質が抜けてしまったからだと言われています。

皮肉なことですが、そのおかげで宗教間の争いがなくなったのは、結果的にそれでよかったのではないでしょうか。

日常生活において、また仕事の面においても、宗教絡みで右往左往することはほぼなく、我々日本人から見ても「非常に住みやすい」と言えます。

ポーランドも同じような事情です。

・ヨーロッパの気候・空調事情

日本に帰ってきて思ったのは「ああ、暑い」でした。

帰ってきた日の関空の気温は30℃でした。

なので、今の季節は大変過ごしやすい季節になります。

ヨーロッパは湿度が低いため、日本の暑さと違ってジリジリと体にまとわりつく暑さはそこまでありません。

冬はマイナス20℃、夏は30℃と気温の振れ幅がそこそこある両国ですが、電気空調の普及率は周辺国も同じようでおおむね20%ほどだと言われています。

なぜにそんなに低いのでしょうか。

まず、条例。

あるいは室外機の設置台数を制限されているようなパターンもあるようで、例えばチェコダイキン様の2024年の生産統計を見ますと室内機(涼しい風が出るアレ)が108万台生産に対して、室外機は41万台と、2.5倍差のどう考えてもアンバランスな数字がでています。

もう一つ、物理的な話をしますと、歴史的な建物が多いヨーロッパではそもそも、ダクトを通すためとはいえ「壁に穴をあける」という行為に抵抗があるようです。

工事費の手間を考えると「まあ、また来年でいいや・・」となるわけです。

もっとも猛暑云々の話がここ10年ほどの浅い話なので空調というものにあまり理解が追い付いていないのが現状。

今後、耐えられない暑さが続いたときに初めて空調という市場が伸びてくるのかもしれません。

・シュコダ車の割ピン

大多数の方は何?ってな感じではないでしょうか。

ラリー好きな方は「ファビア」というレース車両だともしかしたら知っているかもとは思いますが・・いかんせん日本では正規展開されていませんので、シュコダというメーカーの存在すら知らないという方は多いと思います。

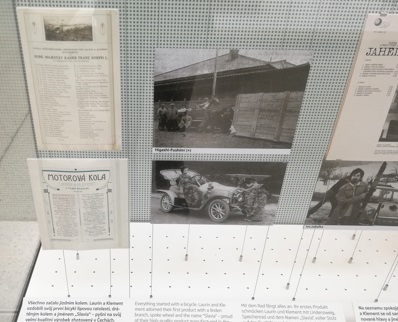

シュコダは世界で最も古い自動車メーカーの一つです。

もちろんチェコの自動車メーカー。

シュコダはチェコの誇りです。

実は1900年代の初頭に、皇族の東伏見宮(ひがしふしみのみや)家の愛車として、日本の自動車史黎明期頃に日本に輸入されたようで、シュコダのミュージアムに写真が展示されていました。

当時の輸入や納車に関しての詳細は解説されていませんでしたが・・多分、御料車みたいな用途だと思います。

さて、私は特にシュコダが好きというわけではありませんが、ここに来たかった理由としてはミュージアムの展示車両に割ピンが使われていないかを確認したかったというのがあります。

ミュージアムには新旧さまざまなシュコダの車両が展示されていて、それこそ黎明期の原動機付自転車まで規制線なく普通に展示されております。

千載一遇のチャンス!と言わんばかりに、一番古い車両の下に潜り込んで足回りを確認しましたら・・ありました。

割ピンが(笑)

割ピンの初出は産業革命時代のイギリスだという説が有力ですが、アメリカという説もあり、詳しいことはわかりません。

とにもかくにも1900年代初頭の二輪車、四輪車で割りピンが使用されていたのが確認でき、感動も一入。(旭ノ本製と違いますけど)

この割ピンはチェコで生産されていたんでしょうか。

もしかしたら半丸線じゃなくて普通の丸線を折り曲げて割ピンの形にしていた可能性もありますね。

一応、現行のシュコダ車の足回りもチェックしてみましたが、割ピンの使用実例は確認できませんでした。

ちなみに「シュコダ」という言葉はチェコ語で「残念」という意味だそうです。

さすがに噓でしょ、と思いましたが別の現地ガイドさんも「シュコダワ~チェコ語デ~ザンネントイウ意味デ~、ワレワレチェコ人ワミンナザンネンナ車ニ~」と、デジャヴかと思うほど同じことを言っておられましたので多分本当なんでしょう。

【シュコダ】・・どいう由来なんでしょうかね。

もう一つの割ピンはこちら。

多分、ドイツ製かと思われますがこれも詳細不明です。

・ポーランド人通訳 エヴァさんの半生

ポーランド視察の全工程にて通訳をしてくださったのがポーランド人のエヴァさんという女性の方です。

年齢は50代半ばでしょうか。

このエヴァさん、訪問先企業での通訳でも産業用語や設備関連の専門用語の通訳を難なくこなしています。

よく勘違いされる方がいらっしゃいますが、「日本語がペラペラだと色んな職業の通訳が普通にできるだろう」という思い込み、これは間違いです。

例えば、日本語に不自由ない私が、美容業界の専門用語や漁業関係の仕事道具について喋ることが出来るのかという話と同じです。

つまり、エヴァさんは日本語の習得はもちろんですが、そこから先の工場・現場関連の専門用語をある程度、知識として有しているということです。

「うーん、製造関連の仕事に携わった経験があるのかな?」

そんな疑問を企業訪問中に感じていた私は、アウシュビッツ見学の後、バスに向かう道中にちょうどエヴァさんと並列して歩く状況になったのでお願いしてみました。

「エヴァさんの生い立ち、日本語を学んだきっかけを教えてください」

エヴァさんは

とありがたい援護射撃をしてくださいましてバスの中でエヴァさんの半生を聞くことが出来ました。

旧共産主義時代にポーランドで生まれた彼女は、幼少時代から異文化への興味があったそうで、特に非アルファベット圏の難解文字に興味があり、それを「解読」したいという思いに駆られていたそうです。

とは言っても、西側諸国と違い、書物も自由に手に入らない時代ですから得られる情報はそこまでなかったと言います。

そんな中、最初に興味を持ったのは古代エジプトの象形文字。

エジプトのこと色々と勉強したいんだけど、と母親に伝えると「多分あなたは没頭してこちらに帰ってこなくなる」と反対されました。

方向を見失ってしまった彼女が次に目をつけたのはアジア圏。

しかも「漢字」というこれまた難解な文字を使う民族がアジアの東に存在すると聞きつけ早速情報を収集。

かくして「日本」という国に目標が決まりました。

それからの日本語習得のメソッドは我々の度肝を抜かれる方法で行われます。

まず、当時のポーランドには日本語とポーランド語の直通辞書がなかったため、まず彼女は「少しだけ理解できた」程度のロシア語を数年かけてマスターします。

日露辞書は当時から入手可能でしたので、ロシア語がだいたい分かった時点で日露辞書を片手に、たまにポー露辞書を引きながら日本語を「解読」していったそうです。

高校までそんな感じで学習していたのですが、いよいよ大学に進学することを考えた時に、今後は本格的な日本語を覚えたいと考えた彼女は、ポーランドの名門ワルシャワ大学の東洋学部日本学科への進学を決めました。

ところが、「君なら絶対合格するだろう」と進路相談で太鼓判を押されていたにもかかわらず、その年だけ日本学科の試験が実施されないという不運にぶち当たります。

「えらいこっちゃ、わたくし浪人ですわ」

ちなみにエヴァさんはサラッと流しながら言っておられましたが、レニングラード大学って現サンクトペテルブルク大学のことなんですが、ロシアの中でもモスクワ大学に次ぐ名門大学なんです。(1819年設立。ちなみに日本の私立大で一番古い慶応大が1858年設立)

日本で言う京大レベルです。

相当頭いいですよハイ。

結局、レニングラード大でロシア語を介して日本語を学ぶというカオスな状況のまま、1年でワルシャワに戻るつもりが、そのまま5年間レニン大で学ぶこととなりました。

卒業論文は「日本の歴史」。

その後ポーランドに戻って、クラクフのヤゲウォ大学(地動説のコペルニクスが在籍していたこれまた名門)の、当時設立されたばかりの日本語学科に職員として働いていたところ「日本へ留学しないか」との打診があり、飛びついて志願したとのことです。

時に1988年の出来事。

その後、千葉の麗澤大学へ留学し、念願の「リアル日本語」を学ぶことが叶いました。

大学を卒業すると同時にそのまま日本の企業に就職し、4年間日本に滞在したとのことです。

この時働いていたのが機械関連の商社だったということで、エヴァさんが産業用語に強かった理由がようやくここで判明しました。

その後、2002年にポーランド・クラクフにカムバックし、現在は日本語の通訳として働いているという味わい深い人生を送っているわけです。

ポーランドに来て、一番印象に残ったのがこのエヴァライフ物語だったのは決して嘘ではございません。

ちなみにエヴァさんが日本語を独学で勉強し始めた10代の頃、日本は【極東のフロンティア】だったと言います。

どういう意味か、共産主義体制のポーランドでは「日本なんか死ぬまでに1度だけでも行けるかどうか」というほぼ達成不可能ともいえる巨大な「壁」があったと言います。

ほとんど政府の要人でなければ外に出られませんでした。

最初に日本に降り立った時、彼女は何を思ったんでしょうか。

肝心なことを聞けませんでした(笑)

夢は壮大に、そこに向かっての努力も怠ってはなりませんね。

仕事や趣味に対する「姿勢」を、彼女のストーリーからちょっとだけでも教訓にできればなと思った次第です。

・イベント満載だった本視察

さて、最後になりますが、私過去にこの工業協会さんの海外視察に10回ほど参加させていただいております。

でも、今回は色んな意味で忘れられない視察になりました。

不可抗力の「イベント」が多すぎました。

まず【笑える部門】です。

・スーツケースぶっ壊れ事件

私のスーツケースがどうやら関空かクラクフかで検査のため開けられたっぽく、巻いていたバンドがなくなってるわ、ロックがガバガバになって壊れているわで散々でした。

K社長がバンドを貸してくださいまして、これのおかげで本当に助かりました。

帰りの関空までバンド一本で無事にスーツケースが開かずに帰ってきました。

開けられた理由は不明です(笑)

・飲み物ぶっかけられ事件

ポーランドではH社長の股間にアツアツのコーヒーが、チェコでは事務局Oさんのセクシーなうなじにジョッキビールが盛大にぶっかかりました。

現地店員の不手際です。うっかりミス。

H社長は「おかげで若いねーちゃんと話が出来たガハハ」と寛大なご様子。

Oさんは「むしろ私の被害でよかった」と自己犠牲の精神全開。めっちゃプロです。

・I社長クラクフ空港置いてきぼり事件

今回は中日にポーランドからチェコへの移動がありました。

飛行機で1.5時間くらいです。

もちろん11時だよ全員集合!で飛行機に乗るわけですが、なんと山梨からご参加のI社長が搭乗時間になっても現れません。

さっきまでいたのに。

クラクフに放置となりました。

異国で放置とは・・私の中では「人生で一番嫌なことランキングBEST1」になるレベルの重大事件です。でも現実に起こっちゃいました(笑)

放置されたI社長ですが、時差ボケと現地食事があたり、搭乗ゲートから離れたイスの上でぐったりと横になってそのまま死んだように寝てしまっていたようです。

目が覚めた時には飛行機はすでに発っており、本当に死んだ方がマシなのではと思うくらいパニックになったとのこと。

ここで諦めないのがI社長で、なんとプラハまで陸路で行けないかをスマホで検索、その場で予約にこぎつけ、バスチケットと紙くずになったプラハ行きの搭乗券を握りしめながら、なんと7時間バスに揺られて翌朝プラハまでたどり着き、我々の前に現れました。

後光がさしていたのは気のせいでしょうか。

私なら目覚めた瞬間から空港職員に「へるぷみー!フォーじゃぱん!ゴーホーム!」と、泣きながら追いすがるだけで精一杯でしょう。

I社長、よくぞ御無事で。

続いて【笑えない部門」

M社長のパスポート盗難事件 です。

厳密にはクラクフのレストランでパスポート入りのカバンそのものを盗まれたというべきか。

クラクフからプラハに移動する前日の夕ご飯時です。

おそらく「予約がないと今日は無理だ」みたいなことを言われてその連中は店を出たのですが、どうやらその時に足元に置いていたバッグを盗んで行ったっぽいのです。

レストランのゴミ袋の中や、バスに戻って座席の周りも探しましたが見つかりませんでした。

気の毒なことにパスポートの再発行は首都のワルシャワまで行かないと出来ないとのことで、M社長はここで離脱、臨時のパスポートが再発行され次第、日本に直帰となりました。

比較的治安がいいとされるポーランドでこのようなことが起こるとは正直、1ミリも考えてませんでした。

やはりそこは海外。

本当に気をつけましょう。

・まとめ

ポーランド・チェコ視察記はこれにて終了です。

中央ヨーロッパということで、なかなかイメージが湧きづらい国ではあると思いますが、個人的には「かなりアリ」という感想です。

日系企業が進出するとなると、治安やコスト、文化面で足かせになるような難題がさほどないのでは・・と肌感覚で感じました。

また個人的にいいと思う点は、ポーランド、チェコともに移民政策に厳格なスタンスであり、今回も両国においてはアラブ系、アフリカ系の移民をほぼ見なかった点です。

フランスやフィンランド、ドイツ、イギリス、ベルギーなんかは今となっては、邪悪なリベラル政治家が国民をないがしろにしてまで移民政策を強引に推し進め、自国を破壊する勢いで大量に移民を入れていたりします。

治安の悪化で街の風景も変わり果てたということで、現地民の悲鳴はさすがに聞き捨てなりません。

ポーランド、チェコ両国は幸か不幸か、ウクライナ難民を大量に受け入れたという点で十分その「役割」を果たしており、他国が推し進める移民政策のゴリ推しを明確に拒否できる立場にあるという点は大きいと感じます。

今回、ポーランド・チェコ両国で見た街の風景は、我々がかつてイメージした「ヨーロッパ」そのものだったと言えます。

ただ、唯一引っかかるのは地政学リスクです。

そう、ロシアの脅威ですね。

地理的には特にポーランドがウクライナと隣接しており、本視察中にもちょうどクラクフからチェコに移動するタイミングで、ワルシャワの空港にロシアのドローンが侵入してきたという騒ぎがありました。

今回は空港側がすぐに異常を察知、即迎撃し事なきを得ましたが、騒ぎが大きくなれば経済活動に支障が出るのは言うまでもなく、このあたりの脅威はロシア・ウクライナ戦争が一旦落ち着くまでは消えそうにありません。今はロシアの暴走が一刻も早く収まることを祈るのみ。

いつまでもあの綺麗な街の風景が続きますように・・。

以上、ありがとうございました!