会長&スタッフブログ

会長&スタッフブログ一覧

2014.12.31

腕白の超大国(アメリカ日系企業視察の旅) 2

さて、皆様お久しぶりです。

あれから消えてしまったレポートを散々探したのですが、やはり見つかりませんでした。

同じことを2度繰り返すというのは、思っている以上にメンタルが疲弊しますね。

データを持ち運びしている間にほとんど書いていないドキュメントのほうを上書きしてしまったのが原因です。

あの後、すぐにドロップボックスをダウンロードしたのは言うまでもありません。笑

今回はアメリカ日系企業視察レポート後編です。

●自動車とバイク

アメリカの年間自動車販売台数は約1,600万台(トラックやバス含。以下同)です。(本データは全てマークラインズより)

日本が500万台そこそこですから、規模としては日本の3倍になります。

ただ、意外なことにアメリカ国内の自動車「生産」台数をみますと約1,100万台であり、これは日本の950万台とほとんど差がありません。

気になるアメリカでの乗用車メーカー(ブランド)のシェアは以下のとおり。

1位 GM・・・・・・17%

2位 フォード・・・・16%

3位 トヨタ・・・・・14%

4位 クライスラー・・12%

5位 ホンダ・・・・・10%

北米と中東ではとにかく強いトヨタ。さすがです。

他の気になるメーカーを見てみましょう。

日産8.1%、スバル2.7%、マツダ1.8%、ヒュンダイ4.7%、フォルクスワーゲン2.7%、メルセデスとBMWはそれぞれ2.0%・・といった感じです。

アメリカにおけるメーカー国籍別シェアは大まかに見ますと

米国系メーカー 45.7%

日系メーカー 37.4%

欧州系メーカー 8.8%

と、欧州系が意外なほど少なめです。

逆に米国系メーカーが50%を切っていることには正直驚きました。

アメリカではピックアップトラックが大人気です。

先進国でもここまでピックアップトラックが市民権を得ているのはアメリカだけではないでしょうか。(タイもピックアップは多かったですが)

なぜにそこまでアメリカ人はピックアップ車が好きなんでしょうか。

これにはいろんな見方があります。

労働者層は己の職業を誇りたいがゆえにマッスルなピックアップ車を好む傾向にあると言われています。

またアウトドアが日本以上に浸透しているアメリカにおいてはピックアップ車というツールは非常に実用的です。

実際にハントした鹿を荷台に積んだまま出勤してくる猛者もいるそうです。

でも理由をあれこれ並べる以前に、やはり感覚的というか、五感で「カッコイイ!」と反応してしまうのが本音ではないでしょうか。

だからお金がない若者が相当無理してピックアックを買うということはアメリカでは珍しくないとのことです。

ピックアップ車人気の要因がどうであれ、「文化」として根付いている以上、これからもアメリカにおいてはピックアップ車の人気は続くと思います。

ここで、アメリカを駆るピックアップ車あれこれをご紹介。

各社フラグシップのいわゆる【フルサイズピックアップ】を見ていきましょう。

GMC・シエラ

シボレー・シルバラード(シエラの姉妹車種)

フォード・F

そしてトヨタ・タンドラ

タンドラは他のフルサイズより若干控えめな大きさです。

なぜだかお分かりになりますか?

他の米系メーカーのものよりデカく作ってしまうと、「あのトヨタが一番デカいピックアップを出してきたぞ!」と全米でバカ売れすることが確実だからです。

そうなると、いつぞやの政治家を巻き込んでの大バッシングと発展してしまう危険性があります。

アメリカの国で商売をしていくには変にアメリカを刺激してはいけないことをトヨタは知っています。

粛々と二番手を「維持」するトヨタの政治的な配慮が見え隠れするのもこのピックアップ車の特徴かもしれません。

日本ではまず見ないカテゴリーですので、デカさ以外にも、エンジン音や豪華なエクステリアなどインパクトがハンパないです。

なんとこのトヨタ・タンドラ、姫路でも2、3台見かけますので・・気になる方はオーナーさんに話しかけてみてはどうでしょうか。

こちらはタンドラよりワンサイズ下の【タコマ】というピックアップ車です。

ワンサイズ下といっても日本で見たら相当デカい車です。(幅だけですとレクサスLSとほぼ一緒です。)

車体の下に潜り込みましたら・・ありました。

当社の割りピンです。笑

ついでにスポーツカータイプですが、アメリカでよく見たのはフォードマスタング。

そしてライバルのシボレーカマロ。(スミマセン・・写真ないです笑)

この2台は本当によく見ました。

乗っているのは若者より、4,50代のナウいオッチャンのほうが圧倒的に多かったです。

日本でいえばフェアレディZ、スカイラインと同じような位置づけでしょうか。

歴代新型モデル発売の際に必ず乗り継いできてる熱狂的なファンもいます。

日本版ではMT設定がないのと、価格が鬼のような設定なので、日本市場ではあまり支持されず街で見ることは稀です。

スタイリングは最高にカッコイイんだけどな~。

さて、アメリカの自動車ディーラーはとても規模がデッカいです。

それは土地が広いという理由ももちろんあるのですが、何せ在庫車両の台数がすさまじく多いです。

日本の自動車ディーラーだと展示車両はせいぜい数台程度。

なぜにアメリカの自動車ディーラーではそこまで車を大量に並べているのでしょうか。

これはアメリカならではの大雑把な販売方法に理由があるためです。

日本で新車を買う場合、車種のグレードを選択した後、ナビを付けたり、ホイールを変えたりと、自分の好みのオプションを追加していき、納車までしばしお待ちを~という流れが一般的です。

アメリカの場合は、基本的にお店に足を運んで現物を目の前にして「コレをくれ」という買い方が一般的です。

なので、大まかなグレードやオプション設定をあらかじめディーラー側が決めており、とりあえずだいたいの需要を見込んで全部の種類を作るのです。

ユーザーはお店に並んだ希望の「パターン」を探して購入するという流れです。

日本とは真逆です。

これは例えばプラント導入が絡む工場設計の場合も同じで、日本とはまったく逆です。

まず工場のレイアウトを考えてからそれに合ったプラントを業者に設計してもらうのが日本の一般的な工場ですが、アメリカの場合は大型プラントであっても元々の大きさや仕様がほぼ決まっており、それに合わせて工場を作っていくというのが一般的です。

「顧客目線」と「企業目線」の差でしょうか。

細かな配慮が利く日本の企業とは対照的なのは、こういった文化からの流れなんだと感じた次第です。

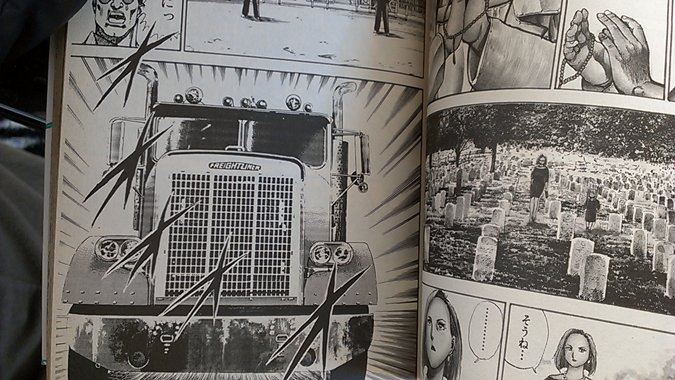

ちなみに今回移動に使用したバスは【フレイトライナー】というメーカーのバスでした。

このフレイトライナーですが、アメリカのトラック市場ではシェアナンバー1のメーカーなんですが日本ではまったく走っていないので正直、我々日本人には全然馴染みがないです。

でもこの視察の移動中、「うーん、このエンブレム懐かしいな~。どっかで見たことあるような・・」と、どうもはじめて見る気がしないのでデジャブかなんか・・色々考えていましたら中学生の時に読んでいた【ザ・ハード】(猿渡哲也著)という漫画の中で主人公が乗っていたトラックがこれだったということに気がつきました。(ちなみに舞台はニューヨーク)

当時、トラックといえば日野しか知らなかったので、「この漫画、変なトラックの会社出してきたな~」と、バカなことを思っていたな、と今になって気づいた次第です。

バイクに関してはやはり本場、ハーレーダビッドソンが圧倒的に多いです。

しかし、日本人がよく勘違いしている・・というか幻想を抱いている【カスタムハーレー】ですが、アメリカでは見ることは実は稀です。

長距離の移動手段と割り切っている人が多いので、わざわざ乗りにくい改造をするなんてことはしません。

実際に滞在中、アメリカで見たハーレーダビッドソンはどれもこれもドノーマル車両で、マフラーすら替えていない車両が大半でした。

西海岸とかに行けばまたそれで事情は違ってくるのかもしれませんが・・。

ハーレー以外はやはり日本車がかなりのシェアを占めています。

ストリートタイプは伊ドゥカティも負けてはいません。

走っているバイクを見ますとハーレーのような【クルーザータイプ】と、尖がったタイプの【スーパースポーツタイプ】、アメリカで主流のバイクはだいたいこの2タイプなのかなという印象です。

日本ではスタンダードな【ネイキッドタイプ】、BMWが得意とするようないわゆる【デュアルパーパスタイプ】、【オフロードタイプ】(モタード含)・・これらのタイプはアメリカではかなり少数派なのかもしれません。

ウォルマートで見たカフェレーサーバイク。

(カムカバーの形からおそらくスズキGS750かと)

ヤマハ ビラーゴ250。

都会ではこれくらいのサイズがちょうどいいかもしれません。

なんと!ホンダ ズーマーが(笑)

一瞬で過ぎ去っていったので写真は撮り損ねたのですが、ブルックリンブリッヂの上で見た爆音マフラーのヤマハBOLTがとても印象的でした。

●アメリカの労働事情

アメリカの一人当たりのGDPは約49,800ドルです。

アメリカと日本との労働事情の違いをあげて見ますと、定年が無い・基本的には日給月給のシステム・ボーナスや退職金は少ない、という点でしょうか。

悲しい言い方にはなりますが、アメリカでは企業と労働者の間には基本的に信頼関係は皆無です。

会社はほぼ一方的に労働者を解雇することができますし、労働者は職場環境や仕事内容に少しでも不満があれば明日にでも仕事を辞めます。

実際、今回訪問させていただいた企業様の中にも

「本来は、現場責任者の者が工場を案内する予定でしたが、2週間前に辞めてしまったために、今日は私が案内します」

とか、

「はい。こちらがわが社の組織図です。実は工場長とマネージャーがここ数日の間に辞めてしまったので、ここの欄は写真を削除して空白にしました」

などという、日本ではにわかに信じられない言葉も実際に聞きました。

アメリカ人の仕事に対する考え方は単純です。

気に入らなければすぐに辞めるし、隣の店が今の店より給料が高いとなるとすぐにでも転職します。

これは大企業であっても考え方の根本は変わらないので、【組織力】という点では非常にモロいです。

現場レベルの話をしますと、例えば「現場改善を進めて不良発生率を低減しよう」などという発想は生まれるわけもありません。

言われたことは最低限やる・決められたルールを最低限守るということはできますが、それ以上のことを期待してはいけないということです。

現場の人間は営業・販売にはまったく興味がありませんし、その逆もまたしかり。

本当にドライな印象です。

アメリカのビジネスが何でもかんでも「契約」で決めているのはそういう理由があるからです。

ちなみに給与の支払いは月に2回~4回というのがアメリカでは一般的だそうです。

なんでも、給料が入るとすぐに使ってしまうのだとか・・。

さて、この度、日産自動車様(スマーナ工場)へ訪問させていただいた際に、質問した内容はこちらです。

【現地のアメリカ人はNISSANというブランドをどのようにみているのか】。

「どのように」とは外資系メーカーの自動車を自分たちの国で作った場合、その車は「外車」に見えるのか、それとも「アメ車」に見えるのかという素朴な疑問です。

この質問をした理由は単純です。

日本は世界でもトップレベルの自動車生産大国ですが、日本国外の外資系メーカーがまったく自動車生産をしていないという、世界的にみてもかなり特殊な国です。

戦前に施行された「自動車製造事業法」が大きく影響したのかもしれませんし、単純に「ケイレツ」が絡む独特な商習慣が原因なのかもしれません。

とにかく日本では外資のメーカーが日本の土地で自動車を製造していませんので、「日本車」と「外車」という明確な区分があります。

左ハンドル車をやたらと特別視するのもそのためでしょう。

諸外国では外資系メーカーがその土地で自動車を製造することは特別なことではありませんので、そもそも「国産車」や「外車」といった概念が薄いと聞きます。

そんなわけで、「自分たちが作る外車」という感覚がどんなものなのかということを訊いてみたかったというわけです。

→答え

「私たちからすればNISSANは日本のメーカーだという感覚はあまりありません。日本のメーカー・アメリカのメーカーという概念ではなく、【自分たちのメーカー】という意識のほうが強いです。」

との回答でした。

ご回答いただいたのはスマーナ工場の中間管理職で40代の女性2名でした。

なるほど、なかなか興味深い内容です。

おまけで「トヨタに対しても同じ感覚なのか」と訊きましたら

「TOYOTAは・・自分たちが関わっていないので客観的な視点から日本のメーカーだという認識の方が強いです」

とのことです。

しかし、彼女たちの「NISSANを語るときの眼」と言いますか、非常に輝いていたのが印象的でした。

外資メーカーであろうとなかろうと、「自分たちが作っているんだ」という誇りはものすごく伝わってきました。

さて、アメリカ日系企業視察レポートはこれにて終了です。

リーマンショック以降長らく景気が低迷していたアメリカですが、さすがに今となっては過去の話。

ここ最近の雇用統計も好調ですし、アメリカ経済はもはや完全に復活したと言ってもいいでしょう。

シェールガスをはじめとするエネルギー情勢もアメリカにとっては追い風になっていますし、もうしばらくはアメリカの独走態勢が続くと見るべきだと思います。

しかし、それ以降、アメリカの勢いはどうなっていくのでしょうか。

このまま巨大化して世界を飲み込んでいくのか、はたまた新興勢力の台頭で現代の冷戦に発展することもないとは言い切れません。

日本の立場としては、何でもかんでも言いなりになる現状の関係ではなく、時にはアメリカの独善主義を勇めることの出来る「対等な関係」を築いていくべきであると考えます。

さて、来年の春はフィリピンに行く予定になっております。

またレポートを書きますので見てくださいね。

今年ももうすぐ終わりです。

今年は例年以上に早く時間が過ぎた1年だったと思う次第です。

皆様にはとてもお世話になりました。

2015年もどうか旭ノ本金属工業所をよろしくお願いします。

皆様にとってよい年になりますように。合掌!

イッセイ

2014.12.01

腕白の超大国(アメリカ日系企業視察の旅) 1

さて、皆さまお久しぶりです。

今回は9月15日から約1週間行ってきましたアメリカ日系企業視察の報告です。

今回も関空からひとっ飛び!・・といういつものパターンではなく、まず新幹線で東京まで行き、成田エクスプレスで成田空港まで行き、そこからアトランタ空港まで行き、アメリカ国内線に乗り換えて~と割とハードな移動手段でした。

そしてアメリカの飛行機内はとにかく寒い寒い寒い・・!

気候のせいでしょうか。いや、ちがいます。

クーラーの回しすぎなんです!

バスでも電車でもどこでもそうです。

おかげで帰ってきてからまた体調を崩しました。(風邪です)

さて、今回訪問させていただきました企業様です。

・㈱ジェイテクト様(油圧ポンプ等)

・ 〃 KOYOベアリング工場(テーパーローラー等)

・㈱ナカテツ様(ベアリングレース、自動車部品等)

以上、テネシー州ノックスビル

・㈱前川製作所様(産業用圧縮機、圧力容器等)

・日産自動車㈱様 スマーナ工場(自動車生産)

以上、テネシー州ナッシュビル

・3Dプリンターショールーム

以上、ニューヨーク州

アメリカは泣く子も黙る自動車の巨大市場ですから、そこに根をはる自動車部品関連の企業様には是非とも行ってみたいと思っておりました。

今回は現地で見てきた自動車事情、企業・工場の労働事情、そしてアメリカという巨大カルチャーの現実を余すところ無く紹介していきたいと思います。

ナッシュビル・ノックスビルとの時差は-14時間です。

いざ出発!

(電波ソーラー搭載の最新Gショックなのに現地についたら時間が1時間ズレてるやないか!と頭をひねっておりましたら、現地はサマータイムだったというオチです。これ要注意)

アメリカ合衆国。

人口3億2000万人。

私が小学校・中学校の時にはアメリカの人口は2億5000万人だと教わりましたので、未だにその数字が頭にインプットされています。

だから最近になってアメリカの人口が3億人だと聞いたときには、単純に2億5000万の四捨五入だと思ってました。

10数年で人口が増えすぎなのでは・・。

しかし、これこそがアメリカという巨大市場を形成している最もコアな部分であります。

とにもかくにもアメリカの中身は基本的に大量生産、大量消費で成り立っているといっても過言ではありません。

豪快、大雑把・・いい意味か悪い意味か捉え方は人それぞれですが、細かいことまで気の利く日本人とはまったくもって対照的だなと感じました。

一応、ニューヨーク州とテネシー州(ナッシュビル、ノックスビル)の位置を記しておきます。

●人種

これまた「人種の割合」というアメリカならではの現象も見受けられます。

参考までに各都市の人種の割合を書きますと・・

◎ニューヨーク

白人 44%、黒人 25% アジア系 11%

◎ナッシュビル

白人 67%、黒人 26%、アジア系 2%

◎ノックスビル

白人 80%、黒人 16%、アジア系 1.5%

と、このようになります。

さすが人種のるつぼと言われるだけあって、ニューヨークの多人種っぷりは突出しています。

逆に人の出入りがそこまで激しくないノックスビルなんかは、白人がほとんどで、実際街を歩いていても黒人を見ることは稀だったと思います。

●ハイカロリー責めのアメリカンフード

昼も夜も基本的には肉(牛・豚・鶏)を食べる機会が多いです。

意外だったのは「アメリカはゴムみたいな硬い肉が多い」というイメージですが、特にそんなことはなく上手く調理しているなと感じた点です。

牛肉も豚肉も思ったほど硬くなかったです。

ただ、味付けが濃すぎるのと、もうええねんっていうほどの量が出てくるので、毎度これを完食していますと体の小さい日本人は確実に病気になります。

ナッシュビルで食べたお昼ごはん。

ブツ切りグリルポーク!笑

骨の芯まで味がしみていて結構美味しいのです。

ただ、味が濃すぎます!

手前のバナナスイーツも甘すぎるんです!笑

多分、全部で1200キロカロリーは超えてるんじゃないかな。

(もちろん飲み物はお茶。・・なんかあるわけもなくビッグコカコーラです)

やっつけ感満載のごはんもたくさん食べました。笑

チキンとワッフル。(ナッシュビル)

何がスゴイかと言いますと、チキンにもお構いなしにメープルがブッかかているところです。ただ、チキンは割とおいしい。

チキンパスタ。(ノックスビル)

チキンと大量のパスタの上に、ミスマッチなソースがかかっています。(ソースといえばヨシダ!・・たぶん)

たったコレだけですが単調な味と、そこに加えて量が多すぎるのでもちろん完食できません。

シュリンプパスタ?(ノックスビル)

濃い味付けを覚悟していましたら、稀にこのようなエビが乗っかっただけの「素」のパスタが出てきます。

今までと逆でこれはこれでまったく味がついていません。

小皿に入ったオリーブオイルの用途がイマイチわかりませんでした。

チャイナタウンの中華料理屋。(ニューヨーク)

もはやどこの国に来てるのかわからなくなるレベルでした。

内装も料理も完全に中国です。

治外法権のニオイがたまりません。笑

そしてニューヨークで今流行っている日本食といえば間違いなく【ラーメン】です。

ニューヨークには10年ほど前から本格的な日本式ラーメン店が現れ、今ではニューヨークだけで50を超えるお店があるそうです。

日本のラーメン屋が現地進出しているパターンと、アメリカ人が日本で修行して開業したというパターンのだいたいこの2種類です。

人気の味はトンコツ。

そう、我々が普段食べているこってりトンコツラーメンそのものです。

あんなモンがアメリカ人にウケるのか?と思われるかもしれませんが、意外なほどウケているんですね~コレが。

2008年にニューヨークに進出した【博多一風堂】は、進出後たった2年で飲食店評価サイトで全米1位になるという怒涛の人気っぷりです。

人気店は2時間待ちが当たり前だそうで、価格も日本のほぼ2倍という強気なものです。

ガイドさんに

「まさか・・日本食=ヘルシーという勘違いで人気があるんじゃないですか?」

と、訊きましたら

「さすがにそれはないですよ。単純に『美味しいから』という理由でウケてるんです」

とのことです。

「日本食だから健康だと思って毎日食べたのに体重が激増したじゃないか!!」などというアメリカならではのクレイジーな裁判が起こらないことを祈るばかりです。

ちなみにこちらはアメリカ版、日清カップヌードル。

どんなコテコテな味なんやろ・・と思って湯を入れて調理しましたら、これが意外なほど味が薄かったです。

実際カロリー表示を見ましたら、日本版が343キロカロリーなのに対してアメリカ版は300キロカロリーを下回る数値でした。

このあたりの「デタラメさ」がアメリカっぽいのかもしれません。

●アメリカの単位

アメリカ自身は「世界で一番オレがエライ」と、思っているかどうかは・・わかりません。

しかし、世界基準で決まっているようなこともお構いなしで、わが道を行くのもアメリカの特徴とも言えます。

顕著なのが「単位」です。

距離はマイル、重さはオンス・・このあたりはあまり馴染みのない我々日本人にもなんとなく見た瞬間に気づきます。

言われるまで気がつかなかったのが容積の単位【ガロン】。

ガソリン燃料の価格が日本に比べてメチャクチャ高いなと思っておりました。

1リッター300円くらい・・さすがにおかしいとは思いつつ今まで行った国はすべてリッター表示だったので当たり前のようにリッター表示だと思い込んでおりました。

もっと難解だったのが温度の【華氏】。

摂氏(セルシウス度―℃)が国際基準であるにも関わらず、アメリカの温度表記は今だに華氏(ファーレンハイト度―°F)です。

ホテルのエアコン温度表示の【70】という数字を見たときは目を疑いました。

焦らないでください。これがファーレンハイトです。

余談ですが、ボン・ジョビの2枚目のアルバムも【7800° ファーレンハイト】でした。

●アメリカの日常

ここからはアメリカで撮った風景をひたすら貼り付けていきます。

ここまではナッシュビル、ノックスビルです。

ナッシュビルは工業地帯としても有名ですが、それと同時にカントリーミュージックの聖地とも言われています。

センスのいいバーがズラリ。

音楽好きな方はもちろん、音楽を聴かない私でもこの雰囲気だけで「その気」になれます。

最高にイカした街です。

「その気」になりたい方、是非とも行ってみてください。

続いてニューヨーク。

そしてニューヨークといえば摩天楼。

ホテルの窓から見える夜景や、ブルックリンブリッジから見える景色は圧巻でした。

姫路出身のカッペにはビルを見上げるだけで窒息しそうです。

おまわりさんといっしょ。

おまわりさんといっしょ。

今回、一番印象に残ったのはナッシュビルで偶然立ち寄ったマスタング屋さん。

フルレストアされた綺麗な初期型のマスタングが数台と、部品取り車、レストア中のマスタングがありました。

日本でこの状態の車体を買おうとするなら4~500万円はくだらないでしょう。

外から勝手に写真を撮っていましたら、よほど東洋人が珍しかったのか店主のオッチャン(通称マスタング親父)がわざわざ店の中まで案内してくれて、この店と、そしてマスタングとの思い出をアルバムを見せながら語ってくれました。

記念にマスタングのダイキャストを購入。

激安の25ドルでした。

一期一会の素敵な出会い。

素晴らしい思い出です。

さて、今回はここまでです。

これだけ時間がかかってなぜにこれだけかと言いますと・・実はデータを持ち運びしている間に消えてしまったんです。このレポートが。

ほぼ8割方出来ていたのが、ある日突然3割まで戻されたというわけで、もはや心が折れる寸前なのです。笑

開いた口がふさがらないとはまさにこのこと。

・・というわけで、本当に申し訳ございませんが、誰がなんと言おうと今回はここまで。

後半はアメリカの自動車事情と、労働事情について書きたいと思います。

必ず年内に!

今年もあと少しです。

気合を入れていきましょう!

それでは!

イッセイ

2014.09.23

愛国のゲルマンスピリット(ドイツ現地企業視察の旅)

皆さんこんにちは。

お待たせしました。

7月14日~20日まで、ドイツ企業視察に行ってきました。

今回の視察ですが、今までと違う点があります。

今回はなんとドイツ現地企業の視察です。(今までは日系企業ばかりでした)

お邪魔させていただいたのは

・メルセデスベンツ【ブレーメン】

・スタインウェイ&サンズ【ハンブルグ】

・エアバス【ハンブルグ】

・フォルクス・ワーゲン(車体組み立て)【ヴォルフスブルク】

・ 〃 (エンジン組み立て)【ザルツギッター】

・BMWモトアラート(二輪)【ベルリン】

なかなか興味をそそられる内容です。

大阪府工業協会の小西様、いつもありがとうございます。

さて、結論から言いますと、ドイツ企業の工場は、世界に点在する数多の日系企業の工場を見てきた私の目から見ますと・・まるで大したことありませんでした。

スキルはともかく、工場労働における規律や姿勢に関してはハッキリ言って東南アジアの日系企業の現地作業員のほうが勝っていると感じました。

例えばハーフパンツでの作業姿や、小型オーディオを持ち込んで音楽をならしながらの作業だとか、本当に「おいおい、こんなレベルかいや」と唖然とする光景が多々見受けられました。

しかし、彼らの「労働」という概念は決して表面的な部分だけでは計り知れないと感じたのも事実です。

摩訶不思議でした。

そんな未知の国、ドイツで見てきたことをダラダラと書き連ねたいと思います。

正直、ドイツに関しては皆さんのほうがお詳しいのでは・・と思いますので、知ったかぶりでいい加減なことは書かないように気をつける所存です。笑

今回はKLM航空にてアムステルダム経由でブレーメンまで行きました。

時差は-8時間。

ドイツ連邦共和国。

面積は357,121㎢で世界63位の大きさです。(日本は62位)

人口は約8,000万人。

一人当たりのGDPは約40,200ドル。

EU諸国においてもドイツ経済は別格の一人勝ち状態です。

先進的な工業技術を有するのは言うまでもなく、科学、医療、宇宙分野・・あらゆる技術に優れています。

ガソリン車やディーゼルエンジンを発明したのもドイツです。

ロータリーエンジンを発明したのもドイツ人です。

考案という点においてはドイツ人には天才的なひらめきがあるように思います。

★気候

今回まわったのはドイツの中でも北側に位置するところばかりでしたので、7月初旬としてはどこも気候は穏やかで非常に過ごしやすかったです。

本当に普通すぎて書くことがないほどでした。

意外かもしれませんが、去年の同じ時期に行ったロシアの方が暑かったというのが素直な感想です。

★ドイツの名物

こちらはヨーロッパで最初にできた信号です。

こちらはベルリンの壁。

崩壊直後は街の至る所にありましたが、今では一部を残してほとんど残っておりません。

ちなみにこちらの壁は街のド真ん中にあるのですが、見に来た観光客がなぜか次々とガムを張り付けるので異様な臭気を放つ最悪な状態です。

落書き。意外なことにドイツの街は本当に落書きが多いです。ベルリン、ブレーメン、ハンブルグ・・どこの街にももれなく落書きがありました。それもちょっとやそっとの数ではありません。一説にはベルリンの壁がある時代に西ドイツの若者がキャンバス代わりに壁に落書きをしていた名残りだといわれています。

ベルリンの中心部にあるユニクロ。

今年の4月にオープンしました。

ドイツでのユニクロは日本のそれとは位置づけが違い、「流行の最先端TOKYOからやってきたファストファッション」という感じの捉え方です。

我々から見る【ZARA】や【H&M】のようなものです。

決して「毎週土日に安売りの広告が入ってるからおじいさん、おばあさんも誘ってみんなで行きましょう」などというノリではございません。

価格は日本とほぼ同じでした。

こちらはドイツの老舗デパート【KaDeWe】(カーデーヴェー)。

ヨーロッパで二番目にデカいデパートだそうです。

中に入って見ますと日本のデパートとよく似ていました。

日本と決定的に違うのはデパ地下に該当するお総菜売り場は、ドイツでは最上階にあるという点。

なぜだか理由はわかりません。

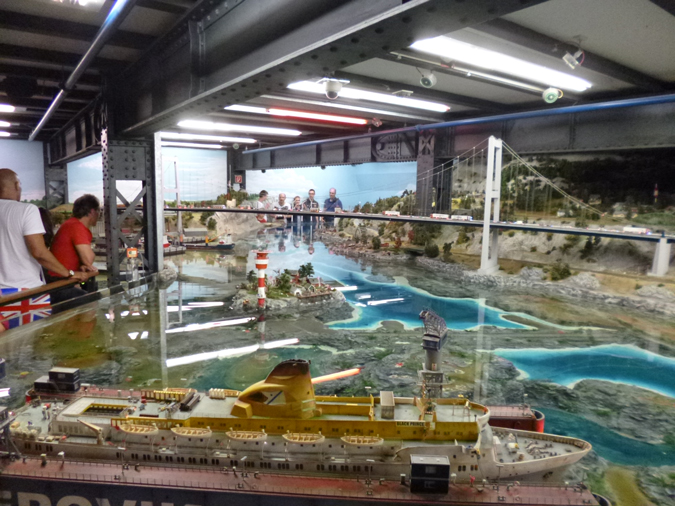

ハンブルグの【ミニチュアワンダーランド】です。

フロアー一面ミニチュアのオンパレードです。

莫大な規模の割りに手抜きは一切無く圧巻の一言です。

ただ、人が多すぎてゆっくり見られないのが残念なところです。

★日本と違う職の概念

ドイツの工場労働者を見て「日本人とは仕事に対する考え方が違うのかな?」と感じたのは、そもそも学校を卒業して(あるいは在籍中)から、職業訓練を経て職に就くまでの「就職制度」の違いからなのかなと思います。

ドイツでは専門的なスキルを身につけて職に挑むのが一般的です。

これに深く関わってくるのがいわゆる「マイスター制度」ですが、そういった制度そのものが日本には無いので、通訳の方の話を聞いてもあまりピンときませんでした。

わかりやすく解説しますと、職に就くには専門的なスキル、そして資格が必要となってくるわけですが、これは日本の就職活動とはまったく制度が違います。

日本で言う中学生くらいから、すでに自身の進むべき道を決めて専門学校、または各企業で実際に働いて(訓練)、専門の資格を取り、就職先を見つけるというものです。

誰でもテキトーな所で学んでテキトーなところに就職出来るのかと思いましたが、この制度は非常に厳しい仕組みになっているようで、30歳を超えても「無資格・見習い状態」という人も少なくないとのことです。

ちなみに国が公認する職種は356。

やはり人気・不人気があるそうで、もちろん男子に一番人気なのは・・さすが自動車の国、ズバリ「自動車整備士」だそうです。

長い年月をかけて訓練を積んでいくわけですから、大学生活の半ばあたりから「どこに就職しようかな~」なんてボチボチ考え始める日本の「就職活動」とは「重さ」が違うといっても過言ではありません。

制度だけでなく、法律も細かな取り決めがあるそうで、一言で「就活」といっても日本のそれとは制度も概念もまるで違います。

労働に対する価値観が違うと言いましたが、結果的に何年もかけて自分に合った職業を見つけるわけですから、彼らは自分の仕事に対して非常に誇りを持っています。

今回様々な企業で責任者の方々から色んな説明を聞きましたが、そういった彼らの「誇り」は言葉の節々に表れていました。

★もはやお手本の日本式生産システム

そのような「誇り」とは裏腹に、優れた生産システムが構築されているのかといえば、決してそうではないのがドイツ。

メルセデスの工場を案内していただいた際に、頭上の電光掲示板に【120】という数字が表示されており、その横に【3】という数字が表示されていました。

「あの数字はなんですか?」

との問いにすかさず責任者の方が

「【120】は今日の生産台数で、【3】という数字は検査で返ってきた台数だよHAHAHA」

という有様です。

それを聞いた我々、工業会ご一行のどなたかが「2、3%の不良て・・。こんなもん工程内で歯止めを利かさなあかんとこやろ~」とつぶやいたのが印象的でした。

工場のマネジメントという点においては日本のほうが進んでいるんだなと思います。

メルセデス工場案内の最中に、責任者の方が壁にかかっている札を指さして「あれはポーカーヨーカーの防止のためです」と言うシーンがありました。

【ポーカーヨーカー】とは・・はて、ドイツ語なのかな?と思い、それを訊いてみましたら、なんとビックリ、責任者の方が「あれ?ポーカーヨーカーは日本語じゃないのか?」と逆に驚かれる始末。

どう考えても横文字でしょそれ。と頭をひねっておりましたら、ご一行のお一人が、「あ!ポカヨケのことや!」と、ナイスフォロー。

ドイツ人相手に正しい「ポカヨケ」の発音を指導する爆笑な一コマがありました。

(ポカヨケも正当な日本語じゃないような気がしますが・・)

日本式の生産システムは遠く離れた自動車先進国のドイツにおいても、もはやお手本となるレベルにまで発展しているのかと感心した次第です。

他にも「KAIZEN」や「KANBAN」の文字も見受けられました。

★自動車とバイクのお話

自動車・バイクの話をしましょう。

ドイツの自動車年間新車販売台数は約320万台という規模です。(2013年の統計、商業車、トラック含む)

やはり自動車の国ドイツ、街でよく見かけるのは体感的にフォルクスワーゲン、オペル、メルセデス、アウディ、BMW、MINIと圧倒的にドイツ車が多いです。

もちろん欧州車であるルノー、プジョー、フィアットもよく見ます。

気になる日本車はというと、体感的に5%くらいかな~という感じでした。

たったそれだけかと思われるかもしれませんが、歴史や伝統を重視するヨーロッパにおいて極東の「後発メーカー」が作る自動車がそれだけ走っているということ自体がすごいと思います。

めちゃくちゃ見た!というわけではありませんが、日本車の中でもそれなりの台数を目撃したという意味で挙げられるのはマツダのロードスター。

2シーターライトウェイトオープンの開拓者としてやはり評価は高いようです。

東欧の低価格カー【ダチア】も何台か見ました。

さすがにタタや中国カーは見ませんでしたが、ヒュンダイは3台ほど見ました。

ドイツでは教習所というものがありますが、日本の教習所のように校内に道路というものはなく、実技はもっぱら公道になります。

日本でいう高速道路教習はもちろんドイツ名物アウトバーンを使い行うわけですが、周りの車がビュンビュンスピードを出すなか、教習車のノロノロ運転は見ていてなかなか危ういものがありました。

ちなみにドイツは18歳で成人扱いになりますが、自動車の免許取得は17歳から可能だそうです。

続いてバイク。

世界的に有名な一流自動車メーカーが出揃うドイツですが、実はバイクのメーカーはほとんどなく、ドイツで現存するバイクメーカーは皆さんご存知【BMW】と、ミニバイクを細々と作っている【ザックス】という会社のみです。

ドイツにおけるバイクの扱いは途上国で見るような「アシ」扱いではなく完全に趣味の領域です。

日本以上にそう感じたのは、原付や小型バイクがほとんど走っておらず、見るのはもっぱら中型以上のバイクばかりだという点です。

ライダーの装備もかなりガチガチな人が多く、そのあたりを考えますと日本以上に気軽に乗る乗り物ではないのかなという印象を受けました。

さて、写真で見るドイツのバイク。

多いのはやはり日本車。

CB1300、Ⅴスター、バルカン1500、CBR600RR、ニンジャ250、SR500等々・・

写真を取り損ねたのですが、私の愛車と同じCB750FOURも対向車線で目撃しました。カワサキの旧車数台と走っていました。

日本旧車のマーケットがどのようなかたちで存在するかは不明ですが、何台か見た個体はどれもピカピカな状態のものばかりでしたので、旧車エンスーは確実に存在し、保全、評価する文化はおそらく日本と同等かそれ以上だと思います。

ハーレーダビッドソンもかなり走っておりました。

で、ここになって言うのもなんですが、ドイツ国内で一番多く走っているバイクのメーカーはBMWなのです。

せっかくですからBMWモトアラートのお話もしておきましょう。

BMW製バイクの世界シェアは2013年現在13.9%とのこと。(日本で言うどの区分《排気量》から~というのは不明です)

さらに言うとBMWのバイクがトップシェアを占めている国は2014年現在、世界で16ヶ国あるそうです。(以上、BMWのデータは視察の際の概要から)

BMWのバイクは1969年から現在まで、今回訪問したベルリン工場で一貫生産されています。

(南米やタイでは一部現地生産(組み立て?)しているものもあるそうです)

ベルリン工場で生産している車種は全部で23車種。

興味深かったのは、完全受注生産という性質上、車体はもちろんエンジンやコンロッドに至るまで、実はすでにオーナーが決まっているという点です。

(日本のディーラーに並んでいるバイクは日本法人が「発注」しているのかな?)

もしBMWバイクのオーナーでしたらやはりあのようなシーンを見ますと、より一層愛情が深まるというものです。

機会があれば是非行ってみてください!

一部、キムコ(台湾)からエンジン部品の供給を受けているとの話がありましたが、どの部品のことなのかはわかりませんでした。

★自動車文化の違い

ドイツと日本を比較した時、決定的に違うと感じるのは「人と乗り物の共存」という概念です。

例えば自転車。

ドイツの歩道は人が歩くレーン以外に、半分ほど赤く塗られたゾーンがあります。

これは自転車が走る場所です。

日本では一部このような取り組みをしている地域もあるようですが、ほとんどないに等しいです。

だから未だに自転車は歩道を走るのが正しいか、車道を走るのが正しいかという問答を戦後から今に至るまで延々とやっている有様です。

歩道を走るな、車道を走るな、そう言われる自転車は轍だらけの危険なレーンを走らざるを得ません。

そして、その自転車が赤信号を無視して車に撥ねられようものなら、たちまち非のない自動車が悪者になってしまいます。

法治国家としてはあり得ない展開ですが、今の日本ではこれが当たり前です。

なぜなら我々の運転免許というものはその言葉から分かるとおり、「免じてもらい許しを得ている」というスタンスだからです。

つまり車を運転するすべての日本人は世間様に頭を下げながら日々、車を運転しているわけです。

車を運転することはすなわち悪いこと。

そしてそのような考えが根底にあるわけですから、自動車に対して世間の目は厳しいです。

弱者に対する過剰な保護制度、警察の無意味な取り締まり、重税かつ難解な納税システム・・。

これらの点を踏まえるに、日本は少なくともドイツと比べて明らかな交通後進国と言わざるを得ません。

物質的、技術的な部分がいくら発展しても、文化的な部分が育たなければ自動車産業の未来は決して明るくはならないでしょう。

★ドイツ車は本当にボッタクリなのか

日本に入ってくる輸入車(欧州車)は、ブランド力が乏しいアジアメーカーを除いて、どれも本国価格に比べて圧倒的に販売価格が高いです。

「輸入関税がかかっているからだ」という意見を聞きますが、これはまったくのデタラメで日本に入ってくる輸入車のすべてが「関税0円」です。

輸入車の販売価格に関税は1円たりともかかっていません。(二輪も同じです)

では輸入車は日本人相手にボッタくっているのかといえば、半分正解のようで半分間違いでもあります。

同じメルセデスのCクラスを見たとき、日本では現地価格より100万円以上高い価格で販売されている場合があります。

これは単に日本市場で販売するには「高級」である必要があるため、人によっては必要の無いオプション(本皮シート、ナビ、エコ機能やサンルーフやキセノンライト他色々)をてんこ盛りつけているからです。

本国で同じような仕様にした場合、結局日本販売価格と2、30万円も変わらないというパターンは結構あります。

本国では簡素な「素グレード」がありますので、そういうのと日本仕様を比較してはお話になりません。

(メルセデスだけでなく、あきらかにボッタな外車は確かにありますが・・)

★ゲルマンの愛国精神

私が今回、メルセデスを訪問するにあたって最も訊きたかったのはまさに車体価格のことなんですが、先ほどのような下衆な「オプションの有無」の話ではなく、ズバリこれです。

【ヨーロッパでメルセデスの価格が最も高いのは実はドイツと聞いたがそれは本当か?また、ドイツ人はその事実を知っても特に怒ることはない、なぜなら自国の製品を愛しているからだと聞くがそれも本当か?】

価格が高くても純粋な愛国精神に基づき自国の車を選ぶ・・!なんという素晴らしき国民性でしょうか。

本当にそのような愛国心がドイツ人にはあるのか。純粋にそれが聞きたい!

さて、通訳の人を介して上記の内容をそのまま責任者の方に訊いたのですが、その答えは少しこちらの意図とズレており、明確な答えは得られないままでした。

一応、いただいた答えを書いておきますと

「価格が高くても買ってもらえるのは、我々がその価格に見合ったモノを作っているということであるし、そういう評価をしてくれているということです。我々は自分の作ったものに絶対的な自信があるし、これからもそれは変わらないということが言えます」

とのことです。

うーん、言わんとしていることは十分にわかったのですが・・。

ただ、他のヨーロッパ諸国より価格が高いということに関してはまったく否定しなかったです。

あと、価格が高くてもドイツ人が自国の自動車を支持しているということは確信が持てました。

どうしても引っかかるのは、ドイツ国外でのメルセデス販売価格がドイツ本国より安いということ。

こんなことあり得るんでしょうか。

またドイツ国民は本当にそんなこと納得しているんでしょうか。

ここからはあくまで私の仮説です。

まず、先に述べました、国ごとに異なる仕様の違いがあるのではないかという点です。

同じクラスの車種でもドイツ仕様とその他の現地仕様では装備に差があるため表面的には同じ車種でも価格差があるように見えるのではないかということです。

もう一点は生産国の違いによる人件費の差。(=品質の差)

ドイツ仕様はそのほとんどがドイツ国内生産により製造・組み立てが行われているのではないかという点です。

調べてみましたら、ダイムラーの有する生産拠点はドイツ以外にも

・フランス

・スペイン

・ポルトガル

・フィンランド

・トルコ

・ロシア

・チェコ

・ハンガリー

・オーストリア

と、ヨーロッパ諸国だけでもこれだけありますので、ドイツ国外仕様においては、例えば労働集約型の部品、あるいは車体の組み立て自体をそれら人件費の安い国で行っているからという可能性があります。

※ただし、上記生産拠点はダイムラー社全体が有する生産拠点ですので「スマート」「フレイトライナー」「ウニモグ」等のブランドも含まれております。どの国の工場で「メルセデス・ベンツ」ブランドが生産されているのかまではわかりませんでした。

兎にも角にもドイツ人がドイツ製品を愛しているのだということは十分わかりました。

徹底的な合理的主義のアメリカでは自国のブランドがブッつぶれようが、お構いなしに「良いと思うモノ」を選びますから・・。

さて、ドイツ企業視察レポートはこれにて終了です。

今回の訪問でドイツの何がわかったのかと言われれば、一度だけの視察では何も見えていないような気がするのが正直な感想です。

自動車に関して言えば、やはりドイツのほうが自動車共存歴が遥かに長いゆえ、技術・文化面においての成熟度に関してはまだまだ見習う部分があるなと思いました。

今回すべての企業で耳にした言葉、それは「伝統」「歴史」です。

最新の設備で最先端のモノを作るのが彼らの目指すところではなく、あくまで「いかにして熟成させるか」が彼らのアイデンティティーだと気づきました。

物質だけでは決して計れない優れた「精神性」がドイツのものづくりの原点なんだと感じた次第です。

ベルリンの壁にて。

次回は9月15日から1週間行って来ました【アメリカ日系企業視察記】です。

気長にお待ちください。

イッセイ

2014.07.21

情熱の革命児 2 (ベトナム日系企業視察の旅)

皆さんお久しぶりです。

これを書いている今、私はドイツに向かう飛行機の中です。

毎度毎度、続きのブログが放置状態になりがちで、大変恐縮です。

さて、ベトナムでお邪魔した、我らがエースコックベトナムのくだりですが、なぜにここまで放置状態になったかと言いますと・・・実はあれだけ大好きだったインスタントラーメンをスパッとやめてしまったからです。

4月の末くらいからですが、それまで毎日欠かさず食べていたインスタント麺を全くといっていいほど食べなくなりました。(今は2週間に1度程度かな)

毎日欠かさず食べていたというのは決して誇張でもなく、むしろ一日に2食とか当たり前だったわけで、僕の半分はラーメンで出来ていると自称するほどでした。

ではなぜやめたか・・知りたいですか?

別にどうでもいいですよね。

いや、まあ一応理由を説明しますと、低血糖の症状が気になりはじめたというただそれだけです。

同時にこれまた毎日欠かさず食べていた白米も玄米に切り替えました。

食生活を変えて約2ヶ月、何が変わったのかと言われれば特に変化はありませんが、体重が5キロほど減りました。

これはうれしい誤算。(今まで摂取カロリーが高すぎただけのような)

この調子でいくと12ヶ月後には体重がめでたく0キロになる予定です。

というわけで、このままラーメンレポは終了!

・・・というのはさすがにお粗末な対応と言われかねませんので、現地のホテルで食べたり、日本に持ち帰ってから食べた何種類かのタイプを紹介していきたいと思います。

その前になぜ私がエースコックベトナムへの訪問を楽しみにしていたのかと言いますと、ラーメン好きであるというのは当たり前ですが、一番の理由はその昔テレビで紹介されていたから~というありがちな理由からです。

その番組がこちら。

(エースコックベトナムは20分あたりからですが・・途中飛ばせません)

ちょうど3年前、最初のベトナム訪問が決定した際にちょうどテレビで放送してまして非常に印象深かったからです。

自宅のハードディスクにもいまだに保存しています。

もちろん上のVTRに登場された梶原社長との念願の2ショットもいただきまして感無量!

しかし3年前テレビで見た時にはまさか、自分がこの工場にお邪魔することになろうとは微塵も思いませんでした。

なんという巡り会わせでしょう。

今回はベトナムのインスタントラーメン事情や食べレポなど色々とお話ししましょう。

●ベトナムのインスタント麺と日本のインスタント麺の違いについて・・・

さて、ベトナムと日本のインスタント麺を比較すると決定的に違う点があります。

それは袋麺タイプであっても鍋で煮込むタイプではないという点です。

つまり、丼に麺を投入して湯を注いで調理するタイプがほとんどです。

日本でこの方式を採用しているのはおそらく日清のチキンラーメンだけだと思います。

(ただし、ベトナムの袋麺の場合は別添スープを加えるというスタイルです)

なぜかベトナムの袋麺は低価格帯から高価格帯までほぼすべてこの方式です。

なぜなのか、とても気になったのでエースコックベトナムの担当者の方に伺ってみました。

・答え → 煮込む、煮込まないはさて置き、なにが重要なのか、それはズバリ麺の「もどり」の問題。日本の袋麺の場合は麺が太く、熱湯の投入だけでは麺が完全にもどらない。また野菜を入れたりすることも想定している。煮込みタイプのほうがなにかと理にかなっているから。

とのことです。

なるほど。

ちなみにベトナムの袋麺は湯注ぎタイプであり、スープは別と書きましたが、この別添の粉末スープ、なんと湯を入れる「前」に全部投入します。

多いものでは5種類の粉・液体スープを投入します。

これがちゃんとおいしく出来上がるんですね~。

う~ん、不思議だ。

さて、ここからはイッセイのインスタントラーメンレポです。

★HAOHAO(ピンクバージョン)

まずこちら。

エースコックベトナムを支えるキラータイトルといっても過言ではない、その名も『HAO HAO』。

『HAOHAO』は全部で5種類ほどあるそうですが、このピンクタイプがハオハオの売り上げの内訳においてもほぼ9割に達するほどの人気っぷりだそうです。

あと、つけ加えておくならばベトナム国内で一番売れているインスタントラーメンがコレです。

どれくらい売れているかと言うと、ベトナム国内で食べられているインスタントラーメンの1/3がこのHAOHAOというレベルです。

ベトナム人でこれを知らない人はいないといわれるほどの人気っぷりです。

梶原社長いわく「一応、エビ味」だそうです。

食べてみました。

うん。美味い!

麺は極細とまではいきませんが、かなり細めです。

そしてやや硬め。

この麺の細さと歯ごたえはかなり私好みです。

スープは若干の酸味とピリっとくる辛さがあり、いかにもベトナムといった感じです。

ベトナム人が好む味は酸味と辛みだそうで、それを絶妙に再現したのがまさにこのハオハオなのでしょう。

お土産用に大量に(てか、箱買い)買ってきて友達にバラ巻きましたが、概ね評価は良かったです。

1袋17円ほどです。

鬼のような安さです。

実はまだ少しだけ余ってますので、ご希望の方はイッセイまでお申し付けください。

★HAOHAO(紫バージョン)

こちらもHAOHAOです。

HAOHAOの売り上げのうち上記のピンクバージョンがほぼ9割だということで、ひそかにマズいんじゃ・・と思いながらの試食。

食べてみました。

うん。そこまでピンクと違う印象はありませんでした。

ピンクバージョンより若干おやつ向けの味がしますね。

チキンっぽいっていうのかな~、ちょうどベビースターラーメンっぽいような味です。

麺は気のせいか、ピンクバージョンより若干かたいような気がします。

ただ、私は歯ごたえのある麺のほうが好きなので、全然OKです。

★YUMMI

さて、こちらはエースコックベトナムのラインナップの中でも高価格帯に分類されるものです。

いわゆる高級袋麺。

高級と言いましても5,000ドン=23円ほどです。

なんとノンフライ麺です。

他に赤バージョンもございます。

食べてみました。

麺は極細めん。

日本の技術をもってしてもノンフライ麺は「もどり」が悪いわけで・・ベトナムのものはもっと「もどり」が悪いです。

裏面の説明どおり熱湯を注いで3分以上待ったにもかかわらず、まだダンゴ状態です。

さすがに5分くらい待つとほぐれてきましたが・・。

味はラーメンというよりビーフンみたいな味がしました。

麺は歯ごたえ抜群。いや、かなりかためです。笑

極細固麺・・博多ラーメン好きの方いかがでしょうか!(味はビーフンですが)

続いてはこちら。

★KU’A&NAY

米粉を使ったフォーです。

日本にもうどんタイプやそばタイプがあるのと同様に、ベトナムにもローカルオリジナルタイプの麺がラインナップされています。(ブンやフーティウなど)

ベトナムで展開されているインスタントラーメンの種類は日本ほど多くないものの、それに近いくらいの種類はあります。

スーパー(ベトナムイオン1号店)で見たラインナップはなかなかのものでした。

これは牛肉ベースの味付けなのでしょう。

肉の写真が堂々と載っています。

もちろん写真のような勇ましい牛肉など一切入っていません。

食べてみました。

コレは・・!めちゃくちゃ美味いです!

薄味のスープにモッチモチの平麺がめちゃくちゃマッチしてます。

味があっさりしてて、食べやすいのなんの。

ズルズルいけます。

あっという間に平らげてしまいました。

パクチーのニオイがほんのり漂いますが、そんなに気になりませんでした。

インスタントラーメンレポやのにフォーなんか邪道やわなんて思いながら、一つしか買わなかったのが非常に悔やまれます。

これはフォーと割り切って日本で展開すれば結構売れるんじゃないかな。

フォーそのものが根付いていないから敬遠されるかもですが、ヘルシーな味わいと麺の歯ごたえはかなりウケると思います。

→ ベト麺総評

現地のホテルでも他に何種類か食べましたが、感想としては、ベトナムのインスタントラーメンはどれも「普通に食べられるレベル」だということです。

例えば10分待っても麺がダンゴ状態だとか、3分待ってふたを置けたらメッチャクサいだとか、そんなことはありませんでした。

端から端まで全種類試す価値はありそうです。

もちろんローカルメーカーのインスタント麺も多数ありますので、インスタントラーメンマニアの方、是非チャレンジしてみてください。

(私は日系メーカーだけにしておきます・・)

★ベトナムにおけるエースコックとその他メーカーの現在とこれから

現在、ベトナムにおけるエースコックのシェアはなんと60%。

ものすごい数字です。笑

エースコックは1990年代初頭から東南アジアを中心に将来的に有望な市場がないか各国を視察していました。

その時に目に飛び込んできたのがベトナムだったそうです。

ドイモイ政策の市場開放経済導入をチャンスと捕らえ現地に設備を構え、ほぼ手探りで創業を開始しました。

時に1995年のこと。

もちろんベトナムの地で日系企業が食品を作るなどという例は前代未聞、色々と苦労が絶えなかったそうです。

そして立ち上げ時に人一倍奔走したのが、件の梶原社長。

「来た当時は自動車はおろかバイクもほとんど走っておらず、人以外には田んぼと牛しかありませんでした。笑」・・だそうです。

ベトナムの食の発展はまさにエースコックが大きく発展させたと言っても過言ではないような気がします。

そして日本でインスタントラーメンの金字塔といえば日清カップヌードル。

ここベトナムでいち早く市場の開拓に乗り出したのはエースコックですが、日本ナンバーワンのインスタントメーカーがベトナムという右肩上がりの有望な市場を黙って見ているわけがありません。

最近はいよいよ日清が気合いを入れ始め、エースコックを猛追してきているようです。

ラインナップとしては普及価格帯はそこそこに、どちらかといえば高価格帯のラインで勝負を挑んできているようです。

これはベトナム人の所得が年々増えてきていることで、より高価で質の良いものを求めている現地のニーズを汲み取る戦略に他なりません。

一種の差別化戦略です。

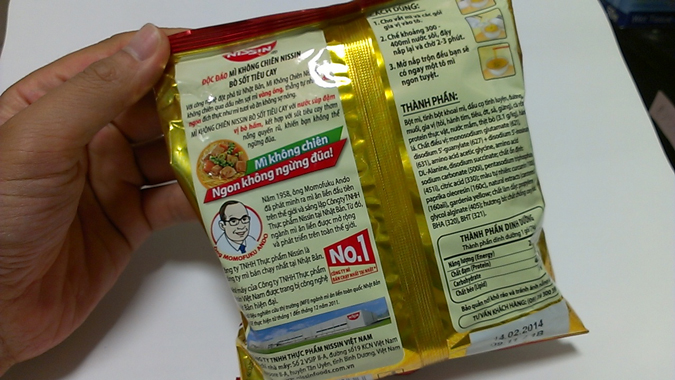

たしかに、日清のインスタントラーメンのパッケージを見ますと、まず最初にデカデカと書かれた会社ロゴが目に飛び込んできます。

いろんなラインナップがありますが、どれもこれもまずNISSINというブランドを前面に押し出しています。

そして裏面を見ますと、「我が日清こそが世界で最初のインスタントラーメンを作ったメーカーであり、現在でも日本はもちろん世界のトップメーカーである」という会社の紹介文と、安藤百福さんのイラストがバッチリ描かれています。

正直、これを出されてしまうとエースコックとしては手も足も出ません・・。

もちろんエースコックとしても黙って見ているわけにはいきません。

今以上に高価格帯のラインナップを増やしていきたいとのことです。

先発の利を活かせるかどうか、今はエースコックの踏ん張り時かもしれませんね。

梶原社長と記念撮影!

(おでこに文字が・・ごめんなさい)

ベトナムインスタントラーメンレポート、これにて終了です。

次回はドイツ企業視察の旅。

お盆休みまでにはUPしようと思いますので、少々お待ちくださいませ。

イッセイ

issei

2014.03.27

情熱の革命児 1 (ベトナム日系企業視察の旅 )

はい、行ってきました。

今年一発目はベトナムです!

今回も現地の日系企業様に色々と工場を見せていただきました。

訪問企業様は以下のとおり

・㈱フジキン 様

・KYB㈱ 様

・ペガサスミシン製造㈱ 様

・タカラベルモント㈱ 様

・㈱ミツバ 様

・タイガー魔法瓶㈱ 様

・エースコック㈱ 様 ――訪問順

今回は割りピンに関わりのある企業様はあまり無かったのですが、私個人的な理由で言いますと、ちょうど3年前、初ベトナムを経験した折に目の当たりにしたベトナムのバイク・自動車事情が今現在どのように『進化』したのかをこの目で見たかったというのが一番の理由であります。

さすがに3年ほどでは劇的な変化は見られませんでしたが、バイクの種類が多少変わっていたり、自動車の量が増えていたりと、発展途上の加速がそこかしこに見受けられました。

今回は、前回3年前に行った際のレポートよりもう少し細かいことを、もう少し掘り下げた内容でお届けしたいと思います。

その前にベトナムのこと、ベトナム人のことにも触れておきましょう。

時差は日本より-2時間。

飛行機は5時間くらいです。

さあ、ベトナムにいざ出発!

★正式名称【ベトナム社会主義共和国】

この地球上で唯一、あのアメリカ軍相手に戦争で勝った国です。(アメリカいわく「政治的敗北」らしいです)

首都はハノイです。(ホーチミンではないですよ)

国土は九州を除いた日本の面積とほぼ同じ。

人口は約9000万人です。(ハノイが約800万人、ホーチミンは約900万人)

ベトナムのGDPは約1300億ドル。一人あたりの年間所得平均は約1400ドルで世界平均の15%にも満たないほどのレベルです。

ベトナムの魅力はその平均年齢の若さです。

少子高齢化で瀕死の日本とは真逆の状況で、ボリュームゾーンが20~30代という非常に有望な人口構成になっています。

25歳未満の人口はなんと日本の2倍!

若者が多いその理由は今更説明するまでもありませんが、ベトナム戦争における大量の犠牲者が原因です。

たしかに・・と言ってはなんですが、ハノイもホーチミンもお年寄りを見るのは稀だったと思います。

ベトナムの著しい経済発展は若者達の豊富な労働力によって支えられているわけですね。

★ベトナムのお金

通貨は【ドン】=VND

1VND=0.005円

という感じで、この通貨がメチャクチャめんどくさかったです。笑

今まで使ってきたドルやバーツやルーブルと違って日本円に換算したときに桁が逆に増えるからです。

1USドル = 100円

1VND = 0.0053円

(190VND = 1円)

・・・わかりにくいです。笑

95,000ドンでようやく500円です。

最初に5000円を両替したときは950,000ドンにもなりました。

ホテルの部屋に置いてあったエビアンをタダ水と間違えてうっかり開けてしまったんでとっさにプライス表を見たんですが、170,000VNDと書いてあるんで目が飛び出そうになりました。

実際には900円ほどです。

インフレ気分を味わいたい方や、お金持ちごっこをしたい方はベトナムドンおすすめですよ。笑

★ベトナム人とメシ

ベトナムのごはんで代表的なのは米粉を使った平打ち麺【フォー】です。

ベトナムの国民食ですね。

ベトナム人は週に3回以上フォーを食べるそうで、毎日フォーが朝ごはんという人も多いようです。

・・というか子供も大人もベトナムでは朝食を家ではなく屋台で食べるのが一般的。

屋台は朝の5時から開きます。

毎朝通る道が同じならば、必然的に朝ごはんは毎日同じになりますね。

今回、レストランで食べたフォーはかなり美味しかったです。

薄味のスープに歯ごたえのあるモチモチ麺・・

これはそのまま日本で出しても間違いなくイケると思いました。

北のハノイと南のホーチミンではスープや麺の仕様が少し違うとのこと。

これは日本におけるうどんの関東風・関西風と同じような感じかもしれません。

★ベトナム人と労働

ベトナム人の所得。

これは他の周辺国と同じで上から下までかなりの開きがありますので一概にいくらだとはなかなか言えません。

私と同じような年齢の日系企業工場勤務者でだいたい月収9,000円~15,000円位でしょうか。

条件を絞ってもなおアバウト表記なのは都市部と地方では賃金に差があるためです。

去年行ったタイの一般的な工場勤務者の賃金が30,000円前後だったのですから、ベトナムはまだまだ遅れをとっていますね。

ベトナム人は寡黙で受け身です。

ガツガツ前に出て自己主張するというタイプの性格ではありません。

仕事においても言われたことは忠実にこなしますが、言われた以上のことは積極的にしません。

人の上に立ってあれこれ指導したりするのも苦手だと聞きます。

でも会社まわしていくにおいては全員がそれでは困ります。

そういう人材がほしい場合は、大学出身者やエリートを採用して徐々に育てていくのだそうです。

でも、これはベトナム人だから~という理由はあまり関係なく、日本人でも同じような感じかなと思いました。

あと、ベトナムの女子はよく働きます。

工場を見ても労働者の7割は女子という有様です。

ベトナム戦争のときは若い男子は皆戦場へ行きました。

その間、家の主は妻。

夫が帰ってくるまで、家を守りました。

だから今でもベトナムでは女子がしっかりしています。

さらにすごいのは子供を産んでも2、3ヶ月したら子供は実家に預けて、すぐ職場に復帰してくるそうです。

困ったのは男のほう。

あまり働きません。

妻が働いている間、夫は家で寝ていたり、友達とトランプをして遊んだり、たまに力仕事を手伝ったりで、一応役目は果たしているみたいです。

★ベトナムの名物風景

ここではベトナムの名物【無茶バイク】のご紹介。

はい、メチャクチャです。

ベトナムでは3人乗りは違法なんですが、例外は子供の場合。

子供は「一人」とカウントしないそうで、お父さん、お母さん、子供2人の計4人乗りというパターンは実は違法ではないとのこと。

でも、友達同士で4ケツという風景はよく見ました。

完全に違法です。(特にとがめられる様子もありませんが・・)

ちなみに今回一番爆笑した無茶バイクがこちら。

ちょ・・っと!笑

★ベトナムのバイク市場

さて、ベトナムでのキチバイクの光景はさて置き、今や世界的にも有名となったベトナムのバイク事情。

そんなベトナムの二輪市場について少しお話ししましょう。

ベトナムのバイク販売規模は中国、インド、インドネシアに次ぐ世界第4位という大きさです。

ベトナムの2013年の二輪の売り上げ台数は約350万台でした。(生産は400万台を超えたあたりです。)

この売り上げ規模の中でも日系3社(ホンダ・ヤマハ・スズキ)が80%のシェアを握っています。

やはりベトナムで圧倒的な強さを誇るのはホンダですが、今回の視察では以前に比べヤマハのバイクが増えたなと感じました。

他にはピアジオ(伊)やSYM(台湾)も一定のシェアを持っています。

ベトナムローカルメーカーもあるのですが、ほとんど見ません。

インドやアフリカで幅を利かせているバジャージ(印)のバイクはまったく見ませんでした。

こちらはベトナムで大人気の車種 ホンダ【エアブレイド125】。

当たり前ですが125ccです。

これが新車で18万円ほどです。

一般ワーカーのほぼ年収に匹敵します。

倍ほどの価格で150ccバージョンもあります。

ベトナムでホンダの、しかも新車の、しかも150ccは羨望のまなざしです。

それだけならいいものの、容赦なく盗まれます。

だから見栄を張りたくても我慢して125ccに甘んじる人も少なくありません。

といわけでベトナムのバイクの大半は125ccです。

そして250cc以上は滅多に見ることがありません。

今回の滞在ではレブル(ホンダ)、ビラーゴ(ヤマハ)、ニンジャ250R(カワサキ)を2、3台見ただけです。

ほとんど見ない理由はもちろん価格の問題もあるのですが、ベトナムでは175cc以上のバイクの免許は政府の役人とパイプがないとほぼ取得が無理だからです。

近々、この理不尽な制度(?)も廃止され、一般人でも取得が容易になるようです。

とは言っても、肝心のバイクが高すぎて買えないわけですが・・。

さらに雲上バイクでは、ハーレーダビッドソンを1台と日本製スーパースポーツを2台見ました。

ベトナムにもスゴい金持ちがいるもんだ。

このように怒涛の勢いでバイク市場が成長しておりますので、予想よりはるかに短い期間でベトナムのバイク台数は飽和状態になるだろうと言われています。

かといって、バイクの次は自動車だー!という具合にベトナム全体がそうなるのかといえば、ベトナムの自動車事情がそう簡単には許してくれません。

それは後述しますが、ベトナムでの自動車の所有は経済的な意味で障壁が高すぎるからです。

年収が増えてもバイクから自動車へのステップアップの「距離」は果てしなく遠いのです。これはつまるところバイクと触れ合う期間が必然的に長くなるという意味でもあります。

だから、ベトナムにおけるバイクの存在というのは我々が思っている以上に人に密着したアイテムであり、己の分身という扱いです。

ただのアシではなく、ファッションであり、ステータスであり、所有感を満たす重要な相棒。

各社がバイクにかける情熱もうなずけますね。

ベトナムの二輪生産の歴史は1990年代半ばから始まりました。

ドイモイ政策のもと、急増する国内需要に応えるため、外資系の二輪会社を誘致してベトナム国内での二輪製造&販売に力を入れようとベトナム政府は考えました。

95年にスズキ、96年にホンダ、98年にヤマハと、90年代後半に日本の二輪企業がベトナム市場に出揃いました。

ただ、それ以前に大量の中古バイクがベトナムを席巻しており、やはりと言ってはなんですが、圧倒的なシェアと品質に定評のあったホンダ(主にカブ)が、それ以降も断然強かったようです。(ベトナムでバイクのことを『ホンダ』というのはそのため)

2000年に入った頃に中華バイクブームがベトナムに到来しました。

これは当時、国内の不況で大量の在庫を抱えていた中国のバイク工場がその在庫処分のあてにベトナムに目を付けたというもので、安価な中国製バイクがベトナムに大量に流入してきた珍事件です。

この中華バイクの勢いはゴキブリの増殖かそれ以上のスピードで増大していき、90年代末には4~50万台と言われていたベトナムのバイク市場が、たった3年で200万台にまで膨れ上がったというものです。

ホンダが販売していた主力モデルの1/3~1/4ほどの価格だった中華バイクは、2001年ごろが最もピークを向かえた時期であり、この時のベトナム国内での中華バイクのシェアはなんと8割にも達したと言います。

タチが悪いことにこの中華バイクは【HONDA】ブランドで売られていました。(つまりホンダの偽物)

しかし、驚きの安さの裏には必ず理由があります。

工作精度もあまく、メンテのことなどもあまり考えられていない構造ゆえ、この中華バイクはよく壊れたそうです。

それまでホンダのバイクがいろんな意味でバイクの「スタンダード」になっていたことを、この時ベトナム人は初めて理解したのです。

また、自国のバイク産業を育てるために外資系企業に門戸を開放したにもかかわらず、この中華バイクは実質、簡単な組み立てだけで形になるキットバイクゆえ、バラバラのパーツでは関税もかけられないおまけに自国のバイク産業も育たないということで、ベトナム政府が国内の組み立て業者に対して厳しい取り締まりを行ったことも、中華バイク減少のきっかけになりました。

この中華バイクは2003年から徐々に数を減らしていき、今では農村部で多少走っている程度にまで減少しました。

ベトナムでシェアバトルを繰り広げるビッグ2のホンダとヤマハですが、現在、部品の現地調達率は金額ベースで9割以上と言われています。

ベトナムにおける裾野産業は、こと二輪に限定して言えばほとんど成熟状態にある・・と、言いたいところですが、原材料の鉄やアルミなどは大半が輸入品であることや、設備が整った焼入れ屋も存在しないということも聞きましたので、実質的な現調率はまだまだ低いのかもしれません。

★ベトナムの自動車市場

さて一方、ベトナムの自動車市場の動きはどんな感じなのか、

バイクほど市場自体が大きくないので詳細は書けませんが、現状と今後の動向について書きたいと思います。

まず、バイクと違いベトナムで自動車を所有することは容易ではありません。

その理由は簡単で、単純に「価格が高すぎる」からです。

自動車そのものが贅沢品であるため、かなり高額な税金を納めなければなりません。

まず輸入関税。

ASEAN諸国からベトナム国内への輸入の場合で車体価格の50%が上乗せされます。

他に特別消費税が45~60%(9人乗り以下)、付加価値税(VAT)10%が輸入時にかかります。

他にも車両登録税やディーラーの手数料も上乗せされます。

日本で150万円のトヨタカローラはベトナムでは倍の300万円(!)

レクサスは下位モデルでも1000万円を超えるウルトラセレブリティ―な車なのです。

ベトナムの自動車購入費用は他の東南アジアの国々と比べてもかなり高いです。

・・とはいっても上には上がいるもので、国土が狭く規制が厳しいシンガポールではプリウス1台が1500万円もするのですからそれに比べればベトナムの自動車価格はまだまだ安いほうです。笑

あと、ベトナムでは車検もあります。

制度についての詳しい内容はわかりませんが、新車で買ったものは2年おきに、古くなるにつれて1年車検になるそうです。

自動車の運転免許も取得がかなり難しいようで、実技と学科を合わせて6ヶ月ほどかかるようです。

取得費用は10万円前後。

もちろん一般人は苦労してライセンスを取ったところで運転する自家用車などないわけですから、自動車の免許を持っている人はかなり限られています。

ちなみにベトナム自動車市場でシェアNo.1のメーカーは我らがTOYOTAです。

トヨタシェア35%!

以下、GM、フォード、スズキ、ダイムラー(メルセデス)と続きます。

あまりイメージがわきませんが、ベトナムでは自動車の生産も行われています。

トヨタ自動車も【カローラ】や【ハイエース】をベトナムで生産しています。

日系メーカーやローカルメーカーその他外国メーカーをすべて含めると約20社ほどがベトナムで自動車の組み立て生産を行っています。

しかし、アジアのデトロイトと称されるタイとは違って、ベトナムの自動車産業の裾野はかなり脆弱。

大規模な自動車部品メーカーがないため、部品の大半を周辺国から輸入しているのが現状です。

つまり現地調達が全然できないということです。

ベトナムでの自動車部品生産といえばシートやハーネスのような労働集約型の部品くらいなものです。

メーカーにもよりますが、現調率はだいたい20%~30%ほどだと言われています。

現調率90%と言われる二輪に比べ圧倒的に低いです。

新車販売台数は10万台前後と、タイの1/15程度の規模です。

ベトナムにおける人口の増加と所得の倍増は火を見るよりあきらかで、将来的にはかなり有望な市場に育つのは間違いありません。

ベトナムに工場を持つ自動車メーカーはベトナム自動車市場の将来性について期待をしているのですが・・・

目先の問題として今、ベトナム自動車産業の将来を左右する重大な問題があります。

ASEAN地域からの輸入自動車に対してかけている現在の自動車関税を2018年に全廃するという政府の方針です。

先に言いましたとおり、現在、ASEAN地域からベトナム国内に自動車を輸入する場合50%の関税がかけられていますが、なんとこれが4年後には0%になります。

ベトナム政府の無策が致命的なのは、2018年の時点で完成車輸入の関税は0%になることが決まっているのにもかかわらず、輸入部品に対しては税金免除等の税制優遇制度を特に決めていないということです。

これはどういうことかと言えば、つまり高い税金がかかるのを承知でわざわざベトナム国内に部品を輸入してベトナム国内で自動車組み立て・生産をしている自動車メーカーが、タイやインドネシアから完成車を輸入するほうが無税で安くつくというということで、2018年までにベトナムから工場を引き上げる可能性があるということです。

ただでさえ自動車部品メーカーが貧弱で現地調達が困難なベトナムなのに、そこに加えて高い税金を払ってベトナムで自動車を生産するメリットなどもはや皆無です。

ベトナム政府は早急にこのひずみを修正しないといけないでしょう。

この問題を放置すれば、ベトナムの経済成長に致命的なダメージが及ぶのは言うまでもありません。

こういう現状ゆえに今回訪問させていただいた現地の二輪部品メーカーの方も「ベトナム政府は、自動車産業をどのようにしたいのか・・正直わかりません」とおっしゃっていました。

しかし、ベトナム政府が自動車をこれ以上増やしたくないという気持ちも分からなくはないです。

何せバイクですらあの有様ですから、これから国民の所得が上がり全員が自動車を所有するとなれば、そこらで渋滞のオンパレードになるのは明白。

まともに前に進むこともままならず、都市機能は完全にマヒしてしまうでしょう。

生かさず殺さずの今の方針はそれなりに理にかなっているような気がします。

自動車産業の優遇政策でアジアのデトロイトとまで言われるほど成長したタイ、かたや同じくチャンスがありながら海外資金の呼び込みに失敗しその後20年ほど低成長を続けることになったフィリピン。

2つのモデルケースが頭をよぎる今、ベトナムは難しい選択に迫られています。

後ろを振り返れば、低賃金を武器に怒涛の勢いで追い上げを見せるミャンマーもいます。

躍進を続ける周辺国に埋没してしまわないように、ベトナムは『勤勉』『粘り強さ』といったものを武器に一歩一歩発展してほしいと切に願います。

以上、ベトナムレポート終了です。

次回はおまけ編。

今回、エースコックベトナム様に訪問させていただいましたので、それにまつわるエピソードや、ベトナムインスタントラーメンのレポートをお届けしたいと思います。

インスタント麺好きな方は必見。笑

気長にお待ちいただければ幸いです。

ではでは。

イッセイ